Tuesday 15 April 2025

Tuesday 15 April 2025

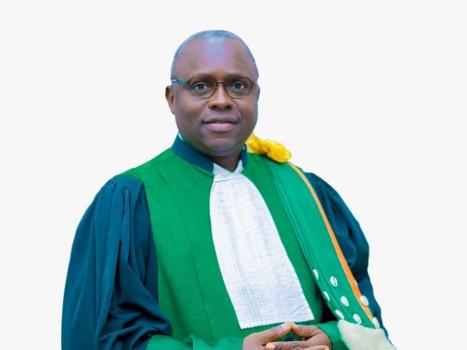

L’une des traditions du salon de l’Architecture et du bâtiment (ARCHIBAT) est de permettre au président du comité scientifique de prononcer une leçon inaugurale à la cérémonie d’ouverture. Minutes Eco vous propose en intégralité l’intervention, dans ce cadre, du Pr Nassa Dabié Désiré Axel*, Directeur scientifique du salon.

Ce 10e salon, placé sous le parrainage et la présidence du ministre de la Construction, du logement et de l’Urbanisme, a pour thème : « Architecture et renouvellement urbain ». C’est donc autour de ce thème que nous allons échanger, partager et promouvoir des idées nouvelles dans la manière de conduire les opérations de renouvellement, de régénération urbaine, de mixité sociale ou de développement urbain tout court.

Quel que soit le terme utilisé, par-delà le foisonnement d’usages dont fait l’objet l’expression de renouvellement urbain, ses définitions multiples possèdent bien un dénominateur commun : l’ensemble des interventions sur le tissu urbain existant. Il prend ses racines dans la manière de vêtir en continu ou à travers un programme d’agir sur la ville qui peut être une rénovation, réhabilitation, densification. Le renouvellement urbain désigne avant tout un processus de production de la ville à partir de ses tissus existants.

Or dans le processus d’urbanisation en cours chez nous, la transformation urbaine qui pourrait s’apparenter à un renouvellement urbain se fait par l’extension de la ville à ses périphéries. C’est en ces lieux que la ville moderne, dotée d’un confort, d’un esthétisme visuel, se déploie ; laissant en son arrière-plan celle dégradée, insécurisante et souffrant d’un fort déficit d’image. Ici se rèvèle la « ville augmentée » désarticulée, produit d’un dopage spatial comme le font les athlètes pour augmenter leurs performances.

Dans notre cas, comment s’effectue alors le « renouvellement urbain » ? Existe-t-il un programme national de rénovation des villes ? Ou assistons-nous à des actions spontanées de démolition-destruction ou de déconstruction pour une conquête foncière ? Et dans tout ça, quelle est la place de l’architecte ? Les différents panels nous permettront, j’en suis sûr, de répondre à toutes ces interrogations.

Renouvellement urbain : une nouvelle approche des transformations urbaines ?

La notion de renouvellement urbain est faite usage aux États-Unis pour la première fois. Ce terme désigne alors un programme fédéral, lancé par Housing Act à partir de 1949 et réaffirmé́ en 1954. Encore aujourd’hui, cette expression reste associée à cette loi et à cette période spécifique de l’histoire urbaine des Etats-Unis.

Le renouvellement urbain a aujourd’hui une acception plus large, plus proche d’un autre terme anglais qui est celui de régénération, bien que celui-ci soit également né dans un contexte urbain et politique particulier à la Crande-Bretagne à la fin des années soixante-dix.

Les modèles traditionnels de renouvellement urbain, souvent associés aux grandes opérations des années 1960 et 1970, ont montré leurs limites. Ces approches, caractérisées par une table rase et une reconstruction ex nihilo, ont souvent conduit à la destruction du tissu social existant, à la gentrification et à la marginalisation des populations les plus vulnérables. La démolition de quartiers entiers, au profit de logements standardisés et de zones d'activités monofonctionnelles, a engendré une perte d'identité et de mémoire collective.

Par ailleurs, ces opérations ont souvent été critiquées pour leur manque de transparence et de participation citoyenne. Les décisions étaient prises de manière descendante, sans tenir compte des besoins et des aspirations des habitants. Cette absence de dialogue a alimenté un sentiment de dépossession et de méfiance envers les institutions. Enfin, les approches traditionnelles ont souvent négligé les enjeux environnementaux, en privilégiant la construction de bâtiments énergivores et en ignorant les questions de mobilité durable.

Il est donc impératif de repenser le renouvellement urbain, en adoptant des stratégies plus respectueuses du patrimoine, de l'environnement et des populations. Les nouvelles approches doivent privilégier la réhabilitation, la densification douce et la mixité des fonctions, afin de créer des quartiers plus vivants, inclusifs et durables.

Place de l’architecture dans le renouvellement urbain

L'architecture joue un rôle central dans le renouvellement urbain, allant au-delà de la simple construction de bâtiments. Elle façonne l'identité des villes, influence les modes de vie des habitants et contribue à la durabilité environnementale.

Le renouvellement urbain ne doit pas se faire au détriment du patrimoine architectural et culturel car la vitalité de la ville en dépend. L'intégration du patrimoine dans les nouveaux projets urbains permet de préserver l'identité des villes et de créer un lien entre le passé et le présent. Les bâtiments historiques peuvent être réhabilités et transformés en logements, bureaux ou équipements publics, tout en conservant leur caractère unique en plus de les préserver de l’épreuve de la démolition. Cela favorise la cohabitation temporelle fixe ou évolutive entre l’ancien, le présent et le futurisme cadre de vie bâti. Les espaces publics ne sont pas non plus en reste. Ils peuvent être aménagés de manière à mettre en valeur le patrimoine et à créer des lieux de mémoire. L'architecture contemporaine peut dialoguer avec le patrimoine, en créant des contrastes harmonieux et en enrichissant le paysage urbain. La conservation et la valorisation du patrimoine sont des éléments essentiels d'un renouvellement urbain respectueux de l'histoire et de la culture locales.

L'architecture durable est bien plus qu'une tendance : c'est une nécessité pour le renouvellement urbain. Les bâtiments sont responsables d'une part significative des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie. L'adoption de principes de conception bioclimatique, l'utilisation de matériaux écologiques et la mise en œuvre de technologies innovantes, telles que les panneaux solaires et les systèmes de récupération des eaux de pluie, permettent de réduire considérablement l'empreinte environnementale des projets urbains. De plus, l'architecture durable favorise la création d'environnements plus sains et plus confortables pour les habitants, en améliorant la qualité de l'air, l'isolation thermique et l'éclairage naturel. Les initiatives en matière de bâtiments à énergie positive et de quartiers écologiques démontrent le potentiel de l'architecture à transformer les villes en écosystèmes urbains durables.

La mixité fonctionnelle et sociale est un facteur clé de la vitalité urbaine. Les quartiers monofonctionnels, où les activités résidentielles, commerciales et de loisirs sont séparées, ont tendance à être moins animés et moins attractifs. La mixité des fonctions, en revanche, favorise la création d'environnements urbains plus riches et plus dynamiques, où les habitants peuvent vivre, travailler et se divertir à proximité. La mixité sociale, en permettant à des populations de différentes origines et revenus de cohabiter, contribue à lutter contre la ségrégation et à favoriser l'inclusion sociale. Les projets de renouvellement urbain doivent donc privilégier la mixité fonctionnelle et sociale, en créant des logements diversifiés, des commerces de proximité, des espaces de travail partagés et des équipements publics accessibles à tous. L’architecture qui pense et panse le bâtiment produit une énergie scripturale du cadre bâti par connectivité des fonctions.

*Directeur UFR Sciences de l’Homme et de la Société de l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody

Publicité

Dossier des 18 000 tonnes de riz avarié : le Chef de l'Etat a donné instructions aux Ministres de prendre toutes les sanctions contre les responsables au terme de l'enquête. Qu'en pensez-vous?

Professeur titulaire et Directeur du Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) au Canada

Prof. Issouf SOUMARÉ est Professeur titulaire et Directeur du Laboratoire d’ingénierie financière de l’Université Laval (LABIFUL) au Canada. Il est également le Président-Fondateur de l’INSTITUT SOUMARÉ DE LA FINANCE et de l’UNIVERSITÉ SOUMAR�... Lire la suite Voir plus

Publicité

Suivez nous sur facebook

Publicité

Libellule Communication

Abidjan- République de Côte d’Ivoire

Coordonnateur éditorial

Emmanuel Akani

Tel: 45-4010-10

Email: manuakani@yahoo.fr

Minutes-eco.com © 2017 Tous droits réservés